北海道キャンプ場見聞録

東ヌプカウシヌプリ(2023/10/11)

ナキウサギは見られるのか

最高の青空に誘われて、東ヌプカウシヌプリに登ることにした。

目的はナキウサギの撮影である。

風も弱いので、ナキウサギが現れるのを待ちながら、山頂でのんびりと時間を過ごそうと考えたのだ。

自宅から白樺峠の登山口まで車で40分弱。

天気が良いからなのか、平日にも関わらず結構な数の車が停まっていた。

道路の反対側にも停まっている

東ヌプカウシヌプリに登るのは今回が初めて。

5年前に山スキーが目的でヌプカの里側から登ったことがあるけれど、その時は山頂には立っていない。

登山口から1時間程度で登れる山で、何時でも登れるという感覚もあり、なかなか登る機会が無かったのである。

目の前に見える東ヌプカウシヌプリ

午前9時25分、登山届に記入して登りはじめる。

車が沢山停まっている割には、今日の日付で記入している登山者は1人しかいない。

ここに車を停めて駒止湖に行く人の方が多いのだろうか?

トドマツの森の中を抜けていくと、倒木地帯が現れる。

立ち枯れたマツも目立つ。

前回登った白雲岳と展望山の間にも同じような立ち枯れたマツの風景があったが、立ち枯れの原因は何なのだろう。

立ち枯れた森

ちょうどその辺りは苔の森にもなっている。

周辺の岩や倒木が苔に覆われているのだ。

同じような苔の森は他でも時々見かけるけれど、ここは苔の種類が多いことが特徴のような気がする。

蔓のように這いながら伸びている苔やサンゴのような苔、花のような胞子体を伸ばしている苔、紅く紅葉した苔など、見ていても飽きることがない。

苔の見本園

岩を覆うように茎を這わせるヒカゲノカズラ、正確にはシダの仲間らしい

ヒカゲノカズラの胞子のう

積み重なった岩の間には隙間ができている。

ここは風穴地帯にもなっているようだ。

穴の中に手を入れてみるが、周りの気温も低いので冷気は感じられなかった。

ただの岩の隙間なのか、風穴なのか、区別がつかない

苔の撮影に夢中になっていると、さっぱり先に進めない。

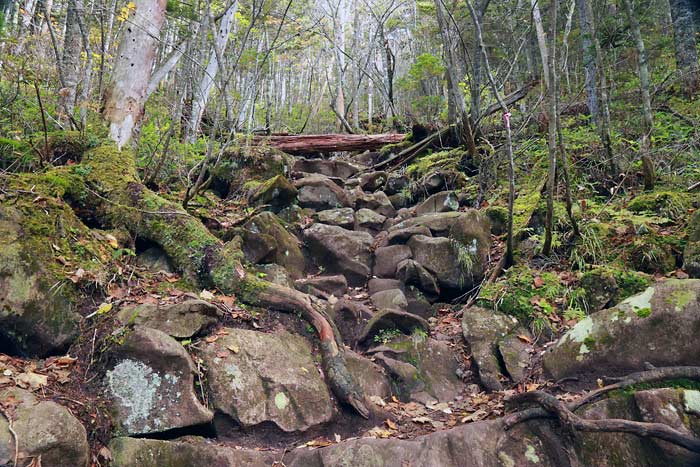

苔で癒された後は急登が待っていた。

岩が積み重なった急傾斜の登山道を、周りの立ち木を手がかりにして登っていく。

急登が続く

以前はこんな場所でももっと身軽に登れていたような気がするけれど、足場が不安定だと一歩一歩身体がふらついてしまう。

多分体幹が弱ってきている影響なのかもしれない。

今朝も10キロ走ってきたのだけれど、ランニングだけでは体幹は鍛えられないようだ。

そうして午前10時35分に山頂到着。

コースタイムは65分なので、途中で苔と戯れていたことを考えれば許せる時間だろう。

しかし、東ヌプカウシヌプリの山頂は、私の想像していたものとは全く違っていた。

ナキウサギが見られると聞いていたので、白雲山のような岩場の山頂だと思っていたのだ。

それが実際は、岩場どころか笹原を丸く刈り込んだだけの小さな広場があるだけで、その真ん中にポツンと山頂標識が立っている。

殺風景と言っても良いくらいの山頂である。

想像していた山頂とはちょっと違っていた

周りも樹木に囲まれ、片方に十勝平野が見えているだけだ。

他に登山者の姿もなく、登ってくる途中ですれ違った人は多分登山届けに名前を書いていた人で、やっぱり今日は他の登山者は居ないのかもしれない。

十勝平野は霞んでいた

笹薮の中に細い道が続いていたので、そこを少し先まで歩いてみたけれどナキウサギが棲息するような岩場も見当たらない。

知り合いのフェイスブックに、山頂でナキウサギが見られたと書いてあったので、勝手にそう思い込んでいたのだが、もしかしたら違う山の話だったのかもしれない。

山頂周辺には一休みできそうな場所も無くしばし途方に暮れていると、若い女性が一人山頂まで登ってきた。

山頂から少し降りてきた場所、もう少し進むとガレ場があった

私たちが「これなら東雲湖まで行ってナキウサギを見たほうが良かったな」と話していると、彼女が「ここではナキウサギが見られないのですか?山頂から少し行った場所で見られると聞いていたのですが」と話しかけてきた。

それを聞いてようやく、私の聞いていた話が間違いでなかったことを知ったのである。

彼女と会っていなかったら、そのまま下山しているところだった。

笹薮の中の道をもう少し先まで歩いてみると、山を回りこんだ先にガレ場が現われた。

そこでは5人くらいの人達がカメラを構えて、ガレ場を見上げていた。

この山に登る人たちの殆どは、ここのガレ場でナキウサギを見ることを目的にしているようだ。

ナキウサギが棲息するガレ場

熊よけ鈴をまだ鳴らしていることに気が付いて、慌てて鈴を仕舞い込む。

皆が息を潜めてナキウサギが現れるのを待ち続けているので、音をたてるのも躊躇われる雰囲気なのだ。

かみさんと話しをする時も、自然と囁くような小声になってしまう。

持ってきたおにぎりを食べならがナキウサギが現れるのを待つことにする。

何時の間にか上空には雲が広がっていた。

十勝平野には日が当たっているのに、この山の周辺だけに雲が広がっているようだ。

十勝平野には陽が当たっているのに

そのうちに晴れてくるだろうと思っていたが、一向に雲が取れる気配がない。

風で流れてきた雲ではなく、山の上に湧き上がってきた雲のようだ。

陽射しがない場所でじっとしていると次第に寒くなってくる。

かみさんはダウンを着て丁度良いみたいだ。

雨具を一枚羽織った程度では寒さは凌げない。

ナキウサギは姿を現さず、鳴き声も聞こえてこない。

気温が下がって、ナキウサギの活動も鈍っているのかもしれない。

陽が射してくれば動きも活性化しそうだけれど、あまり期待はできない。

1時間ちょっと粘ったけれど、諦めて下山することにした。

下山途中に見えた白雲山(左の山)

下山に要した時間は55分。

下山のコースタイムは50分なので、それよりも時間がかかってしまうのは何時ものパターンである。

膝に不安を抱えているので、下山はどうしても慎重になってしまう。

それに、ちょっとした木の根にも躓くことが多くなってきたので余計に慎重になる。

石鎚山で下山中に滑落した記憶もまだ生々しいのだ。

時間がかかったのは、途中の苔の森でまた足を止めてしまったことも影響していた。

ミクロの世界を眺めていると時間が経つのも忘れてしまう。

ミクロの世界の紅葉

鮮やかに赤く染まった苔

今シーズンの夏山はこれで最後になるのだろうか。

ここ数年は山に登る回数もかなり減ってしまったので、来シーズンはもう少し十勝の山に積極的に登りたいものだ。